概要

以前の記事でLocalStackをインストールしました。

今回はLocalStackを使用してGoで書いたLambdaからDynamoDBを呼び出す方法を紹介します。

DynamoDBの操作

LocalStackはAWSのマネジメントコンソールと違い、各サービスに対しての操作はCLIから行います。

まずは、DynamoDBに対してテーブルとデータを登録します。

テーブル作成

LocalStackを立ち上げた直後はテーブルが存在しません。

$ aws --endpoint-url=http://localhost:4569 dynamodb list-tables

{

"TableNames": []

}

テーブル生成コマンドは下記の通りです。

このコマンドでは、「Nameという文字列のカラムがキー」である「testテーブル」を作成しています。

aws --endpoint-url=http://localhost:4569 dynamodb create-table \

--table-name test \

--attribute-definitions AttributeName=Name,AttributeType=S \

--key-schema AttributeName=Name,KeyType=HASH \

--provisioned-throughput ReadCapacityUnits=1,WriteCapacityUnits=1

次にデータを1つ登録します。

aws --endpoint-url=http://localhost:4569 dynamodb put-item \

--table-name test \

--item '{ "Name": { "S": "testtest" } }'

最後に、登録したデータが取得できるかを確認します。

aws --endpoint-url=http://localhost:4569 dynamodb scan --table-name test

GoでLambdaの処理を書く

続いて、DynamoDBに登録したデータを呼び出すLambdaの処理を書きます。

今回はGo言語で書きます。

Go言語の環境構築

環境構築はbrewで済ませることができます。

brew install go

続いて、Lambda関数で使用するパッケージをインストールしていきます。

go get -u github.com/aws/aws-sdk-go/aws \

github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session \

github.com/aws/aws-sdk-go/aws/credentials \

github.com/aws/aws-lambda-go/lambda \

github.com/guregu/dynamo

DynamoDBへの操作はSDKをそのまま使う操作がだいぶ辛いです。

そこで、DynamoDBへの操作を容易に行えるgithub.com/guregu/dynamoを使います。

具体的にどれだけ楽になるかを同じデータ更新処理で比較してみます。

SDKの場合

param := &dynamodb.UpdateItemInput{

TableName: aws.String("TableName"),

Key: map[string]*dynamodb.AttributeValue{

"id": {

N: aws.String("123"),

},

},

ExpressionAttributeNames: map[string]*string{

"#username": aws.String("username"),

},

ExpressionAttributeValues: map[string]*dynamodb.AttributeValue{

":username_value": {

S: aws.String("hoge"),

},

},

UpdateExpression: aws.String("set #username = :username_value"),

ReturnConsumedCapacity: aws.String("NONE"),

ReturnItemCollectionMetrics: aws.String("NONE"),

ReturnValues: aws.String("NONE"),

}

resp, err := ddb.UpdateItem(param)

guregu/dynamoの場合

type User struct {

id int `dynamo:"id"`

username string

}

db := dynamo.New(session.New(), &aws.Config{

Region: aws.String("us-east-1"),

})

table := db.Table("TableName")

user := User{id: 123, username: "hoge"}

err := table.Put(user).Run()

guregu/dynamoを使用した方が簡潔に書けますね!

処理を書く

先述のguregu/dynamoを使ってDynamoDBに接続する処理を書きます。

ポイントは、エンドポイントをLocalStackのエンドポイントに変更することです。

package main

import (

"github.com/aws/aws-sdk-go/aws"

"github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"

"github.com/aws/aws-sdk-go/aws/credentials"

"github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"

"github.com/guregu/dynamo"

)

type Event struct {

Name string `json:"name"`

}

type Response struct {

Result string `json:"Name:"`

}

type Test struct {

Name string `dynamo:"Name"`

}

func handler(event Event) (Response, error) {

conf := &aws.Config{

Credentials: credentials.NewStaticCredentials("dumy", "dumy", ""),

Region: "us-east-1",

Endpoint: "http://localhost:4569",

}

sess, err := session.NewSession(conf)

db := dynamo.New(sess)

table := db.Table("test")

var result Test

err = table.Get("Name", "testtest").One(&result)

println(result.Name)

return Response{Result: result.Name}, err

}

func main(){

lambda.Start(handler)

}

デプロイパッケージの作成

スクリプトを書いたあとは、デプロイパッケージの作成をしてLambdaにデプロイします。

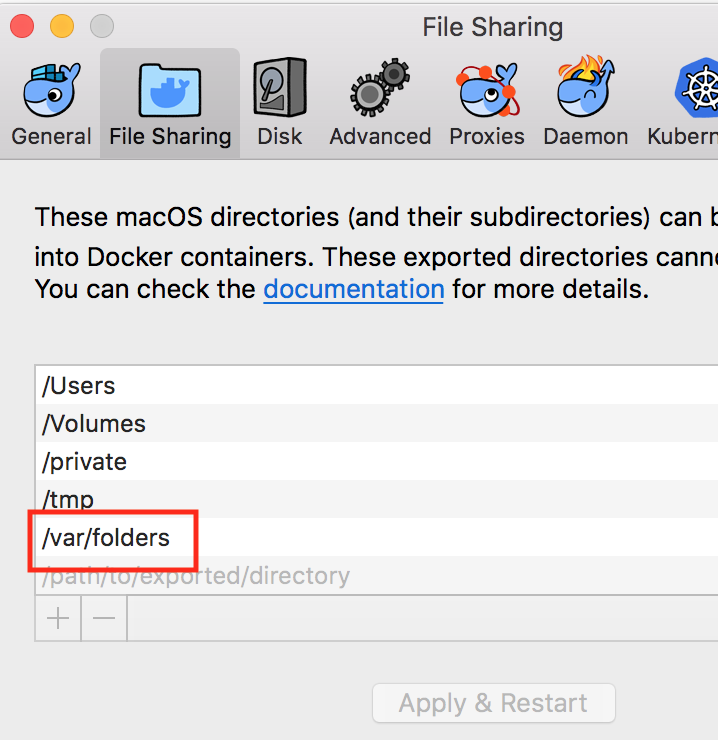

macOSを使用している場合は、ハンドラ関数がLambda実行コンテキストと互換性を持たせなければなりません。そのため、コンパイルするときにLinux用のGOOS*1環境変数を設定する必要があります。

GOOS=linux GOARCH=amd64 go build -o handler

zip handler.zip ./handler

Lambdaへのデプロイは下記コマンドです。

# 新規作成(コンテナ立ち上げ直後)

aws lambda create-function \

--endpoint-url http://localhost:4574 \

--region us-east-1 \

--profile localstack \

--function-name handler \

--runtime go1.x \

--role r1 \

--handler handler \

--zip-file fileb://handler.zip

# 既存ハンドラ関数の更新

aws lambda update-function-code \

--endpoint-url http://localhost:4574 \

--region us-east-1 \

--profile localstack \

--function-name handler \

--zip-file fileb://handler.zip --publish

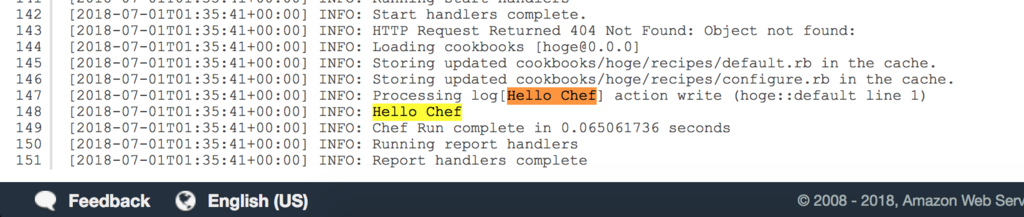

動作確認

デプロイまでしておきつつ、動作確認はLocalStackを経由せずに手元から直接Goを動かすのが速くて楽です。

実行は下記コマンドで行います。

go run handler.go

LocalStackに登録したLambda関数を呼び出す時の問題点

せっかくデプロイしたので、LocalStack上のLambdaを呼び出したいですよね。

実行自体は下記のコマンドで実行します。

aws lambda --endpoint-url=http://localhost:4574 invoke \

--function-name handler \

--payload '{ "name": "testtest"}'\

result.log

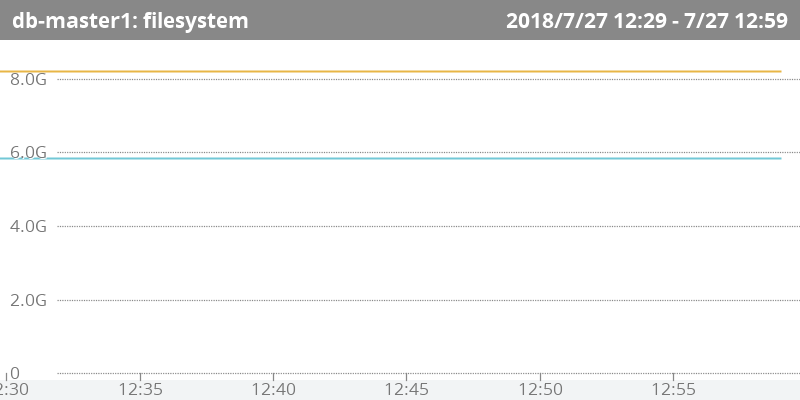

しかし、LocalStack上のLambdaからDynamoDBに接続できない問題があります。

エンドポイントを変えずにAWSにデプロイし、実行すると問題なく接続できるので、LocalStack固有の問題なのではないかと思います。

参考までに、発生したエラーはこちらです。

HTTPConnectionPool(host='localhost', port=4574): Read timed out. (read timeout=60)

localstack_1 | START RequestId: b7879ca4-4d51-15b6-ea01-1145f4c29e0c Version: $LATEST

localstack_1 | RequestError: send request failed

localstack_1 | caused by: Post http://localhost:4569//: dial tcp 127.0.0.1:4569: connect: connection refused

localstack_1 | END RequestId: b7879ca4-4d51-15b6-ea01-1145f4c29e0c

localstack_1 | REPORT RequestId: b7879ca4-4d51-15b6-ea01-1145f4c29e0c Duration: 51179.39 ms Billed Duration: 51200 ms Memory Size: 1536 MB Max Memory Used: 9 MB

localstack_1 | {

localstack_1 | "errorMessage": "RequestError: send request failed\ncaused by: Post http://localhost:4569//: dial tcp 127.0.0.1:4569: connect: connection refused",

localstack_1 | "errorType": "baseError"

localstack_1 | }

まとめ

今回はGoで書いたLambdaからDynamoDBを呼び出す方法を紹介しました。

DynamoDBに接続するためのGoの処理はguregu/dynamoを使用することで、複雑な処理を書かなくて済みました。

LocalStackはCLIでしか操作できない点は難点であるものの、Lambdaを手元ですぐに実行できるのは大きなメリットだと思います。ただし、LocalStackに登録したLambda関数からDynamoDBへはうまく接続できないので、go runなどで直接goの関数を叩かなければならないという手間も発生します。*2